Por José Francisco Coello Ugalde.

Como bien llegué a afirmarlo en mi libro Novísima grandeza de la tauromaquia mexicana, al ocuparme de estos personajes, me parece oportuno traer hasta aquí dichos apuntes.

HIDALGO, MORELOS Y ALLENDE ENTRE LANCE Y LANCE POR LA LIBERTAD, SE DAN TIEMPO PARA IR A LAS PLAZAS DE TOROS.

Nueva España en el avanzado siglo XVII, invadida de anhelos libertarios pronto fue llamada América Septentrional. Al interior de la misma, suena con estrépito la consigna: “Yo no soy español, sino americano”. Y es que los modelos de la revolución francesa y la independencia norteamericana violentaron la nuestra. México en cuanto tal alcanzará ese preciado nombre -entre otros-, gracias a una tercia de polendas: Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón e Ignacio Allende, figuras que encabezan un paseíllo acompañados por cuadrillas impetuosas y decididas. Aquella jornada crucial en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, representó la culminación de una gran época, pero el inicio de otra también con enorme peso histórico.

El espíritu de arrogancia mexicana comenzó a manifestarse con los hijos de los conquistadores en el siglo XVI, que alentaron al optimismo nacionalista y que hicieron suyo los criollos novohispanos. Una evidencia de esto es no sólo la veneración a la virgen de Guadalupe. Dicha imagen enarbolada en pendones escoltó los ejércitos que combatieron al mal gobierno. Esta es la posición militar. La intelectual recibe alientos enciclopedistas desde Europa hasta moldear formas demócratas y liberales, maduras plenamente ya muy avanzado el siglo XIX. De ese modo, Hidalgo decía que realizando la independencia se desterraba la pobreza para que a la vuelta de pocos años disfrutaran sus habitantes de todas las delicias de este vasto continente.

Por su parte el Capitán Ignacio Allende comentaba al cura de Dolores: “No puede ni debe usted, ni nosotros, pensar en otra cosa que en la propia ciudad de Guanajuato que debe ser la capital del mundo”.

Y Morelos, que tuvo andanzas de arriería y desempeño de labores sacerdotales en Carácuaro y Nocupétaro (Michoacán), atribuía a la “Emperadora Guadalupana” que (por ella)… estamos obligados a tributarle todo culto y adoración… y siendo su protección en la actual guerra tan visible… debe ser honrada y reconocida por todo americano”.

Concluyendo: la realidad nacional que descubre la posibilidad de una patria, provoca entre los criollos la necesidad de desligar a México del imperio español. O lo que es lo mismo: su independencia, sin más.

Hidalgo, Morelos y Allende, héroes de bronce en la historia patria, se relacionan con quehaceres taurinos practicados antes y durante la guerra emprendida.

Por ejemplo, en 1800 fueron lidiados en la plaza de Acámbaro, Guanajuato, 80 toros de la hacienda de Jaripeo, ubicada en Irimbo, rincón michoacano. Aquellos bureles eran propiedad de don Miguel Hidalgo, el que también administró con buen tino otras dos haciendas en el mismo rumbo: Santa Rosa y San Nicolás. Morelos, por su parte, era “atajador”, el arriero que va delante de las mulas pero que además sabía lazar algunos toros cerreros. En cuanto a Allende, se conoce un pasaje poco más amplio, del que daré cuenta en seguida.

Charro y toreroAllende auténtico que es el charro, al igual que lo es el torero. El primero sustenta la bella tradición que encuentra muy escasas semejanzas en lo redondo del planeta, siendo sus características un conjunto de virtuosismos (cuya pormenorización causaría la gestación de abultados volúmenes) que, en resumen, motivan la conjugación airosa del hombre y del bruto y que denomínase, con épicos acentos, el charro mexicano. El segundo contiene en su castiza acepción una sutil sugerencia en la que la fiereza del animal y el don de mando y temple del humano que le presta alientos de gloria representan la más objetiva, colorida, afiebrada fiesta del valor.

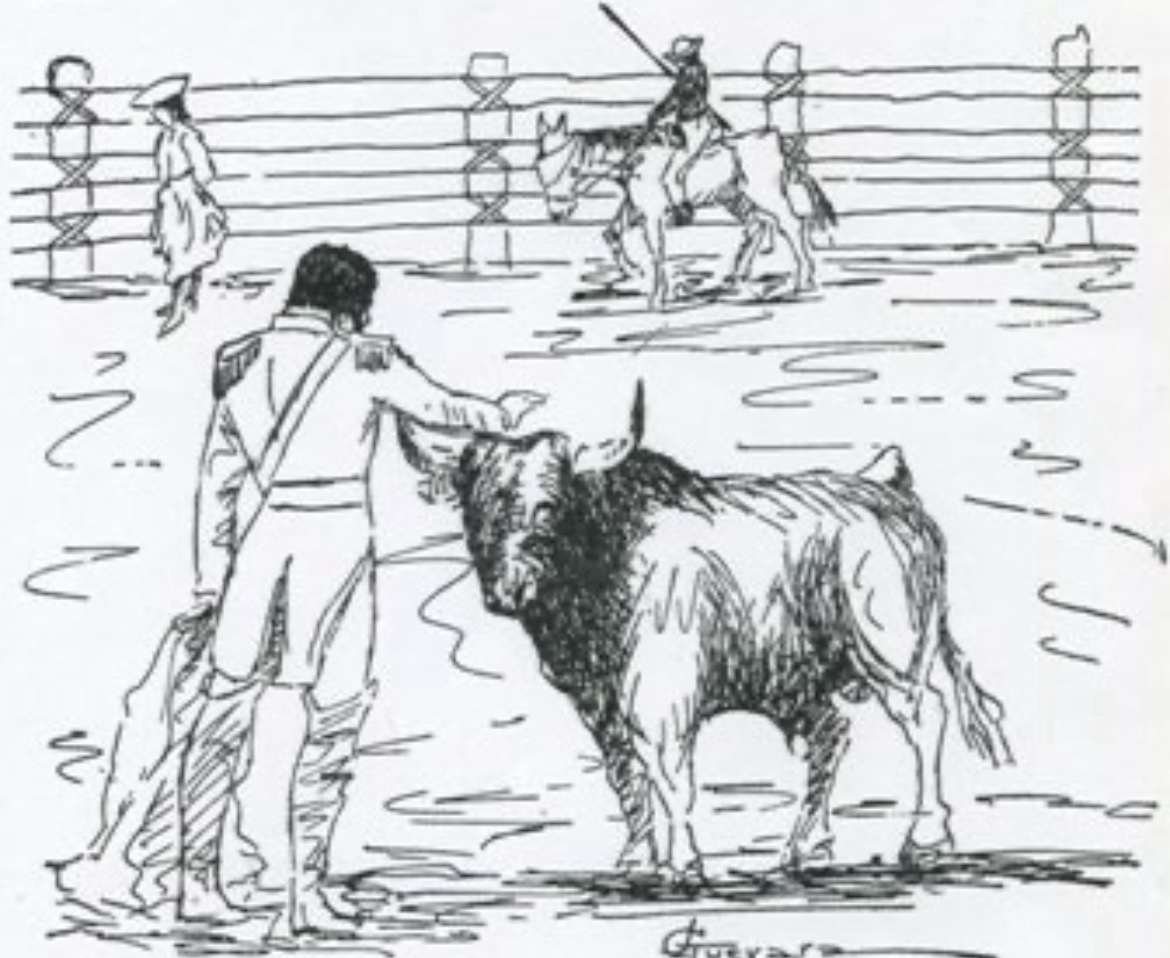

El teniente de dragones muda con amplia satisfacción el uniforme galoneado por el atavío del charro, y los domingos, cuando menos, pasea al ritmo de los remos del bruto de gran alzada que con el cuello erguido, las grupas relucientes, las crines cepilladas, hace sonar sus herrados cascos en el empedradillo de la rúa principal de San Miguel el Grande. También la mangana es en sus manos una forja de siluetas y arabescos de fugaces vida, y en el coleadero -puños de acero y rabos de hierro- el charro pone de manifiesto una cuasi profesión en la que se doctora sólo el alumno constante y entusiasta que aúna a la perseverancia los dones particulares de destreza, competencia y pericia. Muchos fueron los malos golpes sufridos en el rudo aprendizaje, muchos y seguidos, hasta que sólo sobrevinieron aquellos en los que las causas accidentales intervienen con el sello de inevitables. Entre contusiones y sangrías, vergüenzas y rabietas, Ignacio logró al fin alcanzar la borla de maestro de charrería. De ahí a significarse en el dramático arte de Cúchares sólo había un paso, el mismo que dió sin prevenciones mayores; y largar el rojo trajo ante los cuernos sobrecogedores de los toros de sangre asesina fué asunto de cotidiana entrega en el sumun de actividades entusiastas de Allende. En encierros improvisados por los hacendados del Bajío, en formales corridas de festividad religiosa, en los extensos llanos de la región, aun en patios y corrales, aquel teniente era el torero tras del cual iban los vítores entusiastas del espectador.

Cuando la gesta de 1810 se inició, la Nueva España perdió un representativo de la virilidad charra y torera, pero México ganó, en cambio, un paladín de su libertad eterna.

Durante veinte días, cuyo eje es el 29 de septiembre, la villa parece una enorme feria. Tras la procesión, misas, rosarios, sermones y bendiciones, el festejo de sabor pagano, sobresaliendo las corridas en las que se lidiaban “los toros más famosos por su bravura y en el último día toreaban de las personas decentes o notables, todas las que querían, repartiéndose las comisiones con arreglo a su inteligencia o humor, por lo que había capitán, toreros, locos, lazadores y picadores, haciéndose con este motivo mucha mayor la concurrencia… Siendo capitán, como debe suponerse, don Ignacio Allende”.

Cierta vez, semejante al todo circunstancial esbozado y apoyado en el testimonio del historiógrafo sanmiguelense Benito Abad Arteaga, en que al inquieto milite tocó en suerte matar un toro, se produjo un fenómeno que los espectadores explicaron como una sencilla demostración del don intuitivo de la bestia que olfateaba en Ignacio al temible adversario que habría de dar con sus pellejos en el destazadero. Que era un toro de bandera nadie lo dudaba al verle embestir con el máximo de su poder a los de a caballo, hacer con bríos por el capote, mostrar limpia acometida a la incitación de los banderilleros, pero “esquivaba de alguna manera la presencia de Allende que lo llamaba para matarlo, pues sólo daba el primer bote y no el segundo, que es en el que hace lance el torero”.

El público, entre el que sobresalía el elemento femenino, principió a tomar la cosa a chunga, con la consiguiente reacción airada del “capitán” que no encontraba oportunidad de perfilarse y hundir el acero en la cruz del sagaz bruto. Los gritos de: ¡Ese bien te conoce! ¡Esta noche cenan juntos! ¡Le han asustado las patillas, teniente! ¡No le matas ni con un cañón! ¡Arriba el torito vivales!, encendieron el ánimo de Ignacio, máxime cuando el mal pensado cuadrúpedo eludió, ya decididamente, el encuentro, y volviendo el rabo prefirió beber los vientos de la distancia. Los espectadores tuvieron la humorada de correr apuestas, en mayoría favorables al bicho, sobre su problemático fin.

Secamente, Ignacio dió orden imperiosa a jinetes e infantes para que redujeran, dentro del un círculo de carne protegida por los chuzos de los picadores, el espacio privativo de la res y él entró al mismo seguro de que ya nada le impediría salir airoso del lance.

A un paso del burel que con las pezuñas removía nerviosamente la tierra del coso, alargó la siniestra hasta tomarle de un cuerno, tendió la espada y, tras la diestra armada, llevó el peso de su robusta humanidad. El estoconazo fue fulminante. El animal, herido de muerte, dejó escapar por el hocico una bocanada de sangre negra, dobló los remos y se desplomó a la sombra de su victimario.

Tras el estupor general, el público desgranó en honor de Ignacio de Allende la más estruendosa de las ovaciones escuchadas en aquel lugar de la Nueva España amparado por la presencia emocionada de San Miguel.

Fausto Antonio Marín: “Mocedades de Ignacio Allende”, 1951.Pocos son los datos que se conocen de la insurgencia torera. Ellos son, en todo caso, forjadores de la nueva patria que revelará un siglo sumido en los contrastes más diversos, reflejados en acontecimientos que la tauromaquia nacional también consideró como suyos, porque a partir de esa coyuntura adquirió forma y cuerpo hasta quedar definida al final del siglo que ahora nos congrega.

Algunos otros toreros de la época, héroes o no fueron:

Francisco Álvarez, José María Castillo, Mariano Castro, José de Jesús Colín, Onofre Fragoso, Ramón Gándara, Guadalupe Granados, Gumersindo Gutiérrez, José Manuel Luna, Agustín Marroquín, Rafael Monroy, José Pichardo, Basilio Quijón, Guadalupe Rea, Nepomuceno Romo, Vicente Soria, Xavier Tenorio, Juan Antonio Vargas, Cristobal Velázquez y Miguel Xirón.

Durante los años de la independencia de México surgió una buena cantidad de personajes del más variado repertorio. Uno de ellos “El torero Luna” salta a la fama por ser quien, en octubre de 1810 aprehendió cerca de Acámbaro a los coroneles realistas García Conde y Rul y al intendente Merino “cuando iban rumbo a Valladolid (hoy Morelia), enviados por el virrey -don Francisco Xavier Venegas-, como nos dice José de Jesús Núñez y Domínguez en su Historia y tauromaquia mexicanas.

Al parecer su nombre completo era José Manuel Luna, torero profesional de a caballo. Intervino en las corridas en el Paseo de Bucareli desde diciembre de 1796 hasta febrero de 1797, y siguió toreando en varias plazas del interior del virreinato durante la primera década del siglo XIX. Iniciada la lucha de Independencia se incorporó a las filas insurgentes bajo el mando directo de Ignacio Aldama. En lo militar es uno más de los dirigentes estratégicos que junto a los mismos jefes insurgentes mantienen en alto la iniciativa de liberación.

Supone Núñez y Domínguez que “el torero Luna” perdió la vida en la batalla de Aculco, ocurrida el 6 de noviembre de 1810, puesto que resultó ser muy sangrienta.

Por su parte Leopoldo Zamora Plowes en su sabrosísima comedia mexicana Quince uñas y casanova aventureros, nos dice de Luna lo siguiente:

Años después [a los hechos de Aculco] Luna, que estaba a las órdenes del general Mier y Terán, aprehendió a Rosains, que había sido secretario de Morelos y que a la muerte de este [ocurrida en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815] se hizo intolerante a sus desmanes.

Esto es, todavía lo encontramos con un lustro de diferencia a lo último señalado por Núñez y Domínguez, cumpliéndose con la sentencia del bardo José Zorrilla quien, en su Juan Tenorio apuntaba: “los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud”. Es el mismo Zamora Plowes quien no da una versión que confrontada con la de Núñez y Domínguez adquiere otro cariz. Sin embargo, si no murió en la batalla de Aculco, ¿abandonaría el belicoso principio de la emancipación -convencido de que no podría continuar, para abrazar las filas de su verdadera vocación? Eso no lo sabemos y peor aún, cuando hay un vacío de información de por medio.

Un espectáculo taurino durante el siglo XIX, y como consecuencia de acontecimientos que provienen del XVIII, concentraba valores del siguiente jaez:Lidia de toros «a muerte», como estructura básica, convencional o tradicional que pervivió a pesar del rompimiento con el esquema netamente español, luego de la independencia. Montes parnasos o cucañas. El llamado monte carnaval, monte parnaso o pirámide, consistente en un armatoste de vigas, a veces ensebadas, en el cual se ponían buen número de objetos de todas clases que habrían de llevarse en premio las personas del público que lograban apoderarse de ellas una vez que la autoridad que presidía el festejo diera la orden de iniciar el asalto.

Pero también estaban: el coleadero, jaripeos, mojigangas, toros embolados, globos aerostáticos, fuegos artificiales. O representaciones teatrales, como por ejemplo:

Los hombres gordos de Europa, los polvos de la madre Celestina, la Tarasca, el laberinto mexicano, el macetón variado, los juegos de Sansón, las Carreras de Grecia (sic) o el Sargento Marcos Bomba, todas ellas mojigangas.

Hombres montados en zancos, mujeres toreras. Agregado de animales como: liebres, cerdos, perros, burros y hasta la pelea de toros con osos y tigres. Benjamín Flores Hernández en su tesis de licenciatura: “Con la fiesta nacional. Por el siglo de las luces”(1976)nos ofrece un rico panorama al respecto:

Lidia de toros en el Coliseo de México, desde 1762, lidias en el matadero, toros que se jugaron en el palenque de gallos, correr astados en algunos teatros; junto a las comedias de santos, peleas de gallos y corridas de novillos. Ningún elenco se consideraba completo mientras no contara con un «loco». Otros personajes de la brega -estos sí, a los que parece, exclusivos de la Nueva España o cuando menos de América- eran los lazadores. Cuadrillas de mujeres toreras, picar montado en un burro, picar a un toro montado en otro toro, toros embolados, banderillas sui géneris. Por ejemplo, hacia 1815 y con motivo de la restauración del Deseado Fernando VII al trono español anunciaba el cartel que «…al quinto toro se pondrán dos mesas de merienda al medio de la plaza, para que sentados a ellas los toreros, banderilleen a un toro embolado»; locos y maromeros, asaetamiento de las reses, acoso y muerte por parte de una jauría de perros de presa. Dominguejos (figuras de tamaño natural que puestas ex profeso en la plaza eran embestidas por el toro. Las dichas figuras recuperaban su posición original gracias al plomo o algún otro material pesado fijo en la base y que permitía el continuo balanceo). En los intermedios de las lidias de los toros se ofrecían regatas o, cuando menos, paseos de embarcaciones. Diversión, no muy frecuente aunque sí muy regocijante, era la de soltar al ruedo varios cerdos que debían ser lazados por ciegos; la continua relación de lidia de toros en plazas de gallos, galgos perseguidores que podrían dar caza a algunas veloces liebres que previamente se habían soltado por el ruedo, persecuciones de venados acosados por perros sabuesos, globos aerostáticos, luces de artificio, monte carnaval, monte parnaso o pirámide, la cucaña, largo palo ensebado en cuyo extremo se ponía un importante premio que se llevaba quien pudiese llegar a él.

Allende fue objeto de otras apreciaciones, como la que dejó impresa Guillermo Prieto en uno de sus peculiares versos, que van así:

Era don Ignacio Allende…

Era don Ignacio Allende

alto, rubio bien plantado,

cuello erguido, ancha la espalda,

suelto y poderoso el brazo,

crespa, alborotada furia.

Andar resuelto y con garbo,

ver audaz, azules ojos,

ardientes, limpios y claros,

jinete entre los jinetes,

cual soldado, temerario,

complaciente en los festines,

cometido en los estrados,

lidiando toros, prodigio,

de caballeros dechado.

De la Reina el Regimiento

le vio capitán bizarro,

y a la par le festejaban

las ciudades y los campos.

Ignacio Allende, torero y militar al mismo tiempo.